1、常見故障1:系統不識別硬盤。

2、系統無法從硬盤啟動,從a盤啟動也無法進入c盤,使用CMOS中的自動監控功能也無法發現硬盤的存在。這種故障多出現在連接線或IDE端口上,硬盤本身不太可能出現故障。

(資料圖片)

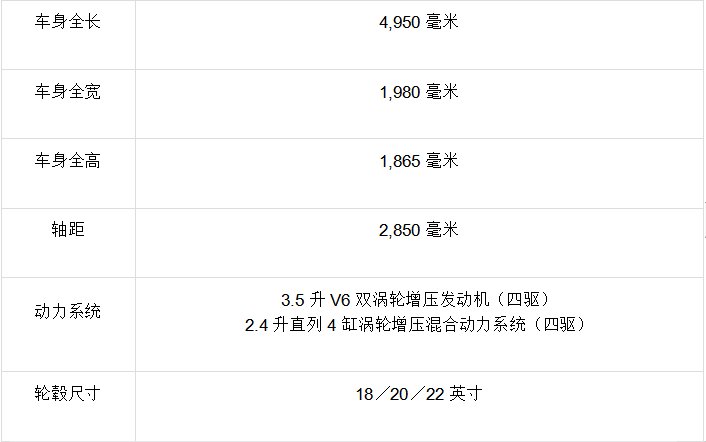

(資料圖片)

3、更換測試可以通過重新連接硬盤線或者更換IDE口和線纜來進行,故障會很快被發現。

4、如果新連接的硬盤不被接受,一個常見的原因是硬盤上的主從跳線。如果兩個硬盤設備連接到一個IDE硬盤線上,就要區分主從關系。

5、通病二:硬盤無法讀寫,無法識別。

6、這種故障一般是CMOS設置故障引起的。CMOS中硬盤的類型是否正確,直接影響到硬盤的正常使用。現在所有機器都支持“IDEAutoDetect”功能,可以自動檢測硬盤類型。當硬盤類型錯誤時,

7、系統有時候根本啟動不了,有時候可以啟動,但是會出現讀寫錯誤。比如CMOS中的硬盤類型小于實際硬盤容量,硬盤后面的扇區將無法讀寫,如果是多分區狀態,則會丟失單個分區。

8、失敗還有一個重要原因。因為目前的IDE支持邏輯參數類型,硬盤可以是“普通、LBA、大”等。如果在通用模式下安裝數據,但在CMOS中更改為其他模式,硬盤將被錯誤讀寫。

9、因為其影射關系發生了變化,將無法讀取原來正確的硬盤位置。

10、常見故障三:系統無法啟動。

11、這種故障通常由以下四個原因引起:

12、主引導程序損壞。

13、分區表損壞。

14、分區有效位錯誤

15、DOS啟動文件已損壞。

16、其中,DOS引導文件的損壞是最簡單的。用啟動盤引導后,向系統傳輸一個引導文件就足夠了。主引導程序損壞和分區有效位損壞也可以通過FDISK/MBR強制覆蓋解決。損壞分區表更麻煩,因為分區無法識別。

17、系統會把硬盤當成未分區的裸盤,所以有些軟件就不能用了。

18、還有另一種形式的分區表損壞,這里稱為“分區影射”。具體表現就是一個分區和活動分區一樣。同樣包括文件結構、內容和分區容量。如果分區的內容在任何一個區域發生變化,都會在另一個地方反映出來。

19、就像一個影射的影子。我遇到過這樣的問題,6.4G的硬盤變成了8.4G(映射到2G的C區)。

20、這種問題特別尷尬。這個問題不影響使用。不修就好了。但是到了修復的時候,諾頓的DISKDOCTOR和PQMAGIC都睜一只眼閉一只眼,對分區總容量和硬盤實際大小不一致視而不見,敷衍你沒問題。

21、處理這個問題,只有GHOST可以用諾頓的救援盤覆蓋恢復分區表。

22、常見故障4:硬盤上的壞磁道

23、這是一個令人震驚和恐懼的詞。最近IBM的口碑也下滑了。用系統Windows系統自帶的磁盤掃描程序SCANDISK掃描硬盤時,系統提示硬盤可能有壞道,然后閃一個恐怖的藍色。

24、黃色的小方塊慢慢展開,然后,一個方塊被標上了“B”。

25、其實這些爛路大部分都是有邏輯的,可以修的,沒必要送去修。那么,當這樣的問題出現時,我們應該如何處理呢?

26、一旦用“SCANDISK”掃描硬盤,如果程序提示有壞道,首先你要重新使用各品牌硬盤的自檢程序進行全面掃描。注意,不要選擇快掃,因為它只能查出90%左右的問題。為了讓自己安心,

27、在這多花些時間是值得的。

28、如果檢查的結果是“成功修復”,那可以確定是邏輯壞道;假如不是,那就沒有什么修復的可能了,如果硬盤還在保質期,那趕快那去更換吧。

本文到此結束,希望對大家有所幫助。

營業執照公示信息

營業執照公示信息