恭城觀音村:從“零收入”到年純收入80萬元的蝶變

□本報記者劉教清

(相關資料圖)

(相關資料圖)

通訊員蔣才香 黎曉蝶 文/攝

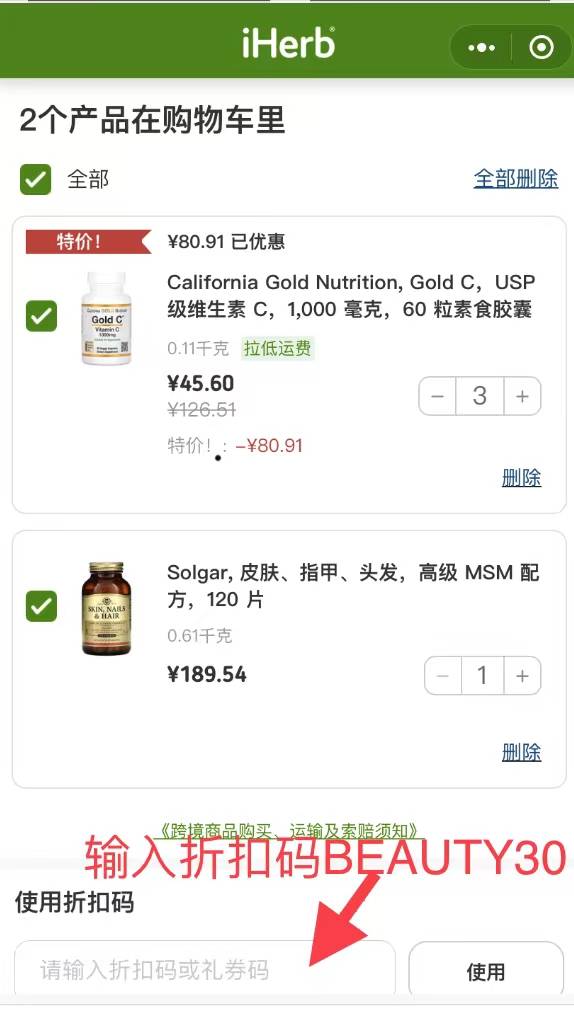

這幾天,在恭城瑤族自治縣觀音鄉觀音村,村民正在采摘特色水果——金秋砂糖橘,準備外銷,這是村集體經濟收入的重要來源之一。可誰也沒想到,早在七年前,觀音村的集體經濟卻是“零收入”,屬于貧困村之一。近年來,村里發展特色農業,年純收入超過80萬元,一躍成為遠近聞名的“幸福村”。

觀音鄉地處偏僻,是恭城相對偏遠的鄉鎮之一,觀音村過去因交通不便,信息相對閉塞等因素,對村民的創業和村集體收益,都有嚴重影響。11月16日,該村村委副主任毛健裕說,2015年前,村集體收入真的是“身無分文”。

思想的轉變,就是創造財富的起點。2015年,在鄉政府的指導下,觀音村班子堅定了改變全村現狀的決心,不斷外出學習,并從四川引進了特色柑橘和蔬菜,還爭取到自治區的扶貧資金200萬元,用于發展種植業。

他們通過招投標,讓專業農業公司參與種植、管理,并在村里成立了合作社,起初種植了43畝蔬菜,在專業技術人員的指導下,效果良好。直到2020年,又整合資金,全面發展柑橘種植,創建了135畝的示范基地。

“柑橘今年進入豐產期,達到35萬斤。”毛健裕說,他們還創建了一個360多畝的柑橘種植基地,明年進入全面產銷期。同時,他們還在村里建了2個光伏發電站,讓綠色能源為鄉村振興護航。“柑橘的豐收,加上光伏發電,以及蔬菜的收入,今年村集體經濟純收入可達到80多萬元。”

這僅僅是一個開端,毛健裕預計,隨著另一個柑橘基地的全面掛果,“明年村集體收入肯定可以突破百萬元大關。”

正因為村集體收支較大,村里制定了相關制度。毛健裕介紹說,村里的每一筆開支,都要先召開支委會,再開支部大會,最后需要召開村民代表大會表決通過。每項采購,都要有合同、進出臺賬,每個環節都需要提供照片留底。報賬時,要提供會議記錄,要經過村委監督委員會主任、村支部書記、鄉分管領導等人簽字,最后才到財政部門審核報銷。“可以說,制度為清廉保駕護航,讓每一筆錢都用得明白,用到實處。”

如今,觀音村的集體經濟穩定向前。毛健裕說,下步他們要建立科學的生產線,給村里的“土貨”注冊品牌,走向高端,要讓全村百姓享受到村集體經濟的成果。

營業執照公示信息

營業執照公示信息